¿Sabías que más de la mitad de los trabajos de fin de grado en ingeniería que no superan la evaluación fracasan precisamente por deficiencias en su metodología experimental? No es que las ideas sean malas ni que falte esfuerzo. El verdadero problema está en cómo se estructura—o mejor dicho, en cómo no se estructura—el diseño de experimentos.

Probablemente te encuentres en alguna de estas situaciones: tienes una idea brillante pero no sabes convertirla en un protocolo experimental riguroso; tu tutor te pide que “definas mejor tus variables” y no tienes claro por dónde empezar; o simplemente buscas una plantilla que te ahorre semanas intentando descifrar conceptos como diseño factorial o cálculo de tamaño muestral.

Has llegado al sitio correcto. En esta guía encontrarás una plantilla completa y paso a paso para aplicar metodología experimental en tu TFG de ingeniería, desde la formulación inicial del problema hasta la presentación final de resultados. Da igual si estudias Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, Mecánica o Química—este método se adapta a cualquier especialidad.

Los beneficios son tangibles: ahorro de tiempo considerable (hablamos de semanas, no de días), rigor científico que impresionará a tu tribunal, y una calificación notablemente superior. Seamos honestos: entre dos TFG con ideas similares, el que tiene una metodología experimental bien estructurada siempre destaca.

Vamos a recorrer juntos los fundamentos teóricos que necesitas conocer, los 8 pasos esenciales para diseñar tu metodología experimental (con plantillas descargables), casos reales de éxito, las tendencias actuales en experimentación para ingeniería en 2025, y un kit completo de recursos prácticos.

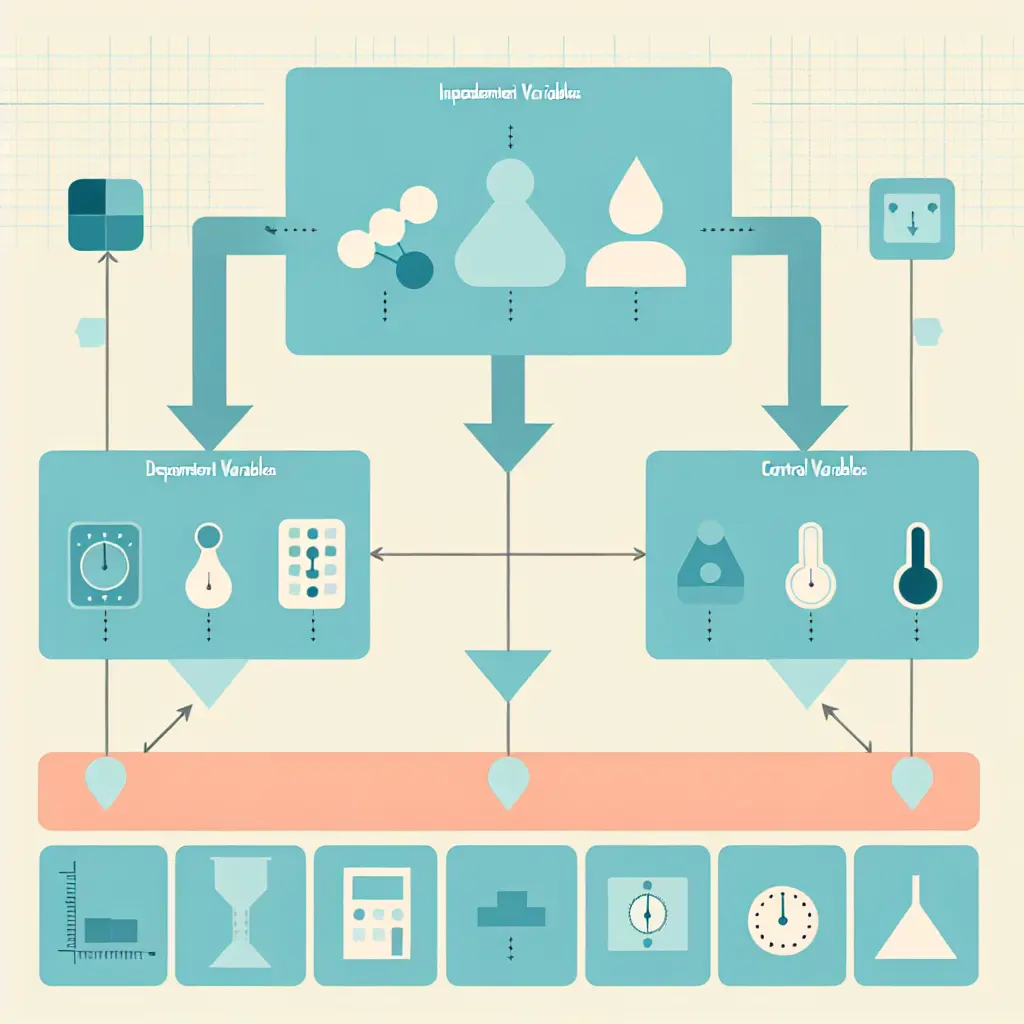

Pero antes, aclaremos qué es exactamente la metodología experimental para TFG: se trata de un enfoque sistemático donde manipulas deliberadamente una o más variables independientes para observar su efecto sobre variables dependientes, manteniendo el control sobre otros factores que podrían contaminar tus conclusiones. Es el método científico aplicado a problemas de ingeniería, con toda la rigurosidad estadística que esto implica.

Fundamentos que necesitas dominar

Qué significa realmente hacer metodología experimental en ingeniería

Imagina que intentas mejorar la resistencia de una soldadura en una estructura metálica. Podrías probar diferentes configuraciones hasta que algo funcione—como cocinar sin receta—o diseñar un experimento sistemático que te diga exactamente qué combinación de temperatura, presión y tiempo produce los mejores resultados. Esa diferencia lo es todo.

En términos académicos, la metodología experimental es un paradigma de investigación cuantitativa caracterizado por la manipulación controlada de variables y la medición objetiva de sus efectos. Según Montgomery (2019) en su obra de referencia “Design and Analysis of Experiments”, este enfoque permite establecer relaciones causa-efecto con un nivel de confianza estadística cuantificable—algo que otros métodos no pueden ofrecer con la misma certeza.

¿En qué se diferencia de otras metodologías? La metodología cualitativa se centra en percepciones y experiencias subjetivas—útil para estudios de usabilidad, pero no para validar el rendimiento de un sistema. La revisión bibliográfica es fundamental como base teórica, aunque no genera datos nuevos. La simulación computacional resulta potente y económica, pero siempre necesita validación experimental para ser tomada en serio por la comunidad ingenieril.

Entonces, ¿cuándo elegir metodología experimental para tu TFG? La respuesta es clara: cuando tu objetivo es demostrar empíricamente cómo funcionan o se comportan componentes, materiales, procesos o sistemas bajo condiciones específicas. Si tu pregunta de investigación incluye verbos como “optimizar”, “comparar”, “validar”, “caracterizar” o “determinar el efecto de”, probablemente necesites experimentación.

Las ventajas son especialmente evidentes en especialidades como Ingeniería Industrial (optimización de procesos productivos, mejora de calidad), Telecomunicaciones (caracterización de antenas, análisis de protocolos), Electrónica (validación de circuitos, estudio de comportamiento de sensores), Mecánica (ensayos de materiales, análisis de esfuerzos) e Ingeniería Química (cinética de reacciones, diseño de reactores).

Un ejemplo concreto: María, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UPC, necesitaba caracterizar un sensor IoT de bajo coste para ambientes industriales. Podría haber hecho una revisión teórica de las especificaciones del fabricante, pero su tutor le pidió validación experimental. Mediante un diseño de bloques aleatorizados, María demostró que el sensor tenía un comportamiento anómalo a temperaturas superiores a 45°C—información crítica que no aparecía en ninguna hoja de datos. Su TFG obtuvo matrícula de honor y el resultado se presentó posteriormente en un congreso internacional.

Componentes esenciales del diseño de experimentos

Vamos a desmenuzar los elementos fundamentales que conforman cualquier diseño experimental robusto. Si entiendes estos conceptos, ya llevas medio camino recorrido—créeme, he visto demasiados TFG tropezar precisamente aquí.

Variables independientes y dependientes: Las independientes son los factores que tú controlas y modificas deliberadamente—piensa en ellas como las perillas de ajuste de tu experimento. Las dependientes son lo que mides como respuesta—los resultados que observas. Si estudias el rendimiento de un panel solar (variable dependiente), podrías manipular el ángulo de inclinación, la temperatura de operación y el nivel de irradiancia (variables independientes).

Factores y niveles: Un factor es simplemente otra forma de llamar a una variable independiente, mientras que los niveles son los valores específicos que toma ese factor. Si estudias el efecto de la temperatura en una reacción química, “temperatura” es el factor, y podrías probarla en tres niveles: 50°C, 75°C y 100°C. La elección inteligente de niveles puede ahorrarte docenas de experimentos innecesarios.

Hipótesis experimentales: Aquí declaras formalmente qué esperas demostrar. La hipótesis nula (H₀) típicamente establece que no hay efecto o diferencia, mientras que la hipótesis alternativa (H₁) propone que sí existe. Por ejemplo: H₀: “El tipo de catalizador no afecta la velocidad de reacción” vs. H₁: “El catalizador tipo B aumenta la velocidad en al menos un 15%”.

Grupo control vs. grupo experimental: El grupo control es tu línea base—la condición de referencia contra la que comparas todo lo demás. En estudios médicos sería el grupo que recibe placebo; en ingeniería podría ser el diseño estándar actual vs. tu propuesta mejorada. Esta comparación da fuerza a tus conclusiones.

Validez interna y externa: La validez interna se refiere a si realmente estás midiendo lo que crees que estás midiendo, sin contaminación de variables extrañas. La validez externa es si tus resultados son generalizables a otras situaciones similares. Como explica Campbell (1963) en su teoría clásica de validez experimental, ambas son necesarias pero a menudo están en tensión—mejorar una puede comprometer la otra.

Reproducibilidad y replicabilidad: Estos términos suenan parecidos pero significan cosas distintas. Reproducibilidad significa que otro investigador, siguiendo tu protocolo exacto, obtiene resultados similares. Replicabilidad es que tú mismo, repitiendo el experimento, obtienes consistencia. Un TFG sin réplicas experimentales (mínimo tres, idealmente cinco) es un TFG con conclusiones débiles—punto.

Antes de lanzarte a diseñar experimentos, necesitas tener cristalina tu delimitación del problema de investigación. No puedes definir variables relevantes si no sabes exactamente qué problema estás abordando y con qué alcance. Este paso previo determinará si tu diseño experimental tiene sentido o es un ejercicio académico vacío.

Marco normativo y estándares para TFG en España

Aquí viene la parte menos emocionante pero absolutamente crítica: los requisitos formales y normativos que tu metodología experimental debe cumplir. Ignorar esto es como construir una casa sin permisos—puede que quede preciosa, pero no pasará la inspección.

Las principales universidades técnicas españolas tienen normativas específicas para TFG. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) exige que la metodología esté claramente justificada en relación con los objetivos, con descripción detallada de equipamiento y procedimientos. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) requiere explícitamente secciones de “Materiales y métodos” con suficiente detalle para permitir reproducibilidad. La Universidad de Sevilla (US) y la Universitat Politècnica de València (UPV) tienen requisitos similares, aunque con matices en formato y extensión.

A nivel de estándares internacionales, las normas ISO 5725 (sobre exactitud y precisión de métodos de medida) e ISO 17025 (requisitos para laboratorios de ensayo y calibración) proporcionan el marco de referencia para asegurar calidad en tus mediciones. No necesitas certificar tu laboratorio universitario según ISO 17025, obviamente, pero conocer sus principios te ayudará a diseñar protocolos sólidos y a argumentar la validez de tus datos ante el tribunal.

Si tu experimentación involucra seres humanos (pruebas de usabilidad, ergonomía, interfaces cerebro-computadora), necesitas aprobación del comité de ética de tu universidad. Este proceso puede tomar semanas, así que planifícalo con antelación. Incluso si trabajas con animales de laboratorio—algo menos común en ingeniería pero posible en biomédica o agroindustrial—existen protocolos específicos y permisos requeridos.

Las normas de seguridad en laboratorio no son opcionales. Cada universidad tiene su propio reglamento, pero todos incluyen requisitos sobre equipos de protección individual (EPIs), manejo de sustancias peligrosas, gestión de residuos, y procedimientos de emergencia. Tu TFG debe incluir una sección donde describas las medidas de seguridad implementadas—no solo por formalidad, sino porque el tribunal evaluará tu conciencia sobre riesgos y tu madurez profesional.

Un consejo desde la experiencia: contacta con el servicio de prevención de riesgos laborales de tu universidad antes de empezar a experimentar. Te ayudarán a identificar peligros que quizás no habías considerado y te evitarán problemas potencialmente graves. He visto proyectos retrasarse meses porque un estudiante descubrió tarde que necesitaba formación específica para operar cierto equipo.

Plantilla completa: 8 pasos para diseñar tu metodología experimental

PASO 1: Planteamiento del problema y objetivos experimentales

Todo empieza aquí, con una pregunta bien formulada. Y no, “¿Puedo mejorar esto?” no es una pregunta de investigación—es una intención vaga que te llevará directo al desastre. Necesitas especificidad quirúrgica.

El planteamiento del problema de investigación debe responder a tres preguntas fundamentales: ¿Qué vas a investigar exactamente? ¿Por qué es relevante o necesario? ¿Cómo la experimentación te ayudará a responderlo? En lugar de “mejorar la eficiencia de un intercambiador de calor”, formula: “determinar el efecto del espaciamiento entre aletas (5mm, 7mm, 9mm) sobre el coeficiente de transferencia de calor en intercambiadores de flujo cruzado operando con agua a 60°C”.

Tus objetivos específicos deben ser SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales. Esto no es jerga corporativa vacía—es una herramienta práctica para mantener tu proyecto enfocado. Un objetivo bien escrito podría ser: “Cuantificar la reducción porcentual en consumo energético al implementar control PID vs. control ON-OFF en un sistema de climatización, mediante 30 ciclos de operación bajo condiciones normalizadas, durante un período de 6 semanas”.

Las preguntas de investigación que guiarán tus experimentos derivan directamente de los objetivos. Si buscas optimizar, tu pregunta será “¿Qué combinación de factores maximiza/minimiza la variable de respuesta?”. Si deseas comparar, pregunta “¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre las alternativas A, B y C?”. Para caracterizar, plantea “¿Cómo varía Y en función de X dentro del rango de interés?”.

La justificación de la elección experimental es donde argumentas por qué la experimentación (y no simulación pura o revisión bibliográfica) es el camino correcto. Algunos argumentos válidos: “Los modelos teóricos disponibles no capturan las no-linealidades observadas en estudios previos”, “Se requiere validación empírica para condiciones operativas no documentadas en literatura”, “La complejidad del sistema hace inviable la simulación con recursos disponibles”.

Aquí es vital conectar con técnicas de delimitación del problema para asegurarte de que no estás abordando algo demasiado amplio (imposible de completar en un TFG) ni demasiado estrecho (sin relevancia científica o profesional).

Plantilla descargable: Crea una tabla de objetivos SMART con cinco columnas: Objetivo (redacción completa), Variable a medir, Método de medición, Criterio de éxito, Plazo. Esta tabla se convertirá en tu brújula durante todo el proyecto—cada vez que te sientas perdido, vuelve a ella.

PASO 2: Revisión bibliográfica y estado del arte experimental

Antes de inventar la rueda, asegúrate de que efectivamente nadie la ha inventado ya. La revisión bibliográfica en el contexto experimental tiene un propósito específico: identificar qué diseños, protocolos y técnicas de análisis han funcionado (o fracasado) en situaciones similares a la tuya.

Empieza con una búsqueda de experimentos similares en tu campo. No busques trabajos que estudien exactamente lo mismo—si existieran, tu TFG no tendría novedad—sino aquellos que emplean metodologías transferibles. Si vas a caracterizar un material compuesto, busca caracterizaciones de materiales similares. Para optimizar un proceso, encuentra optimizaciones de procesos análogos.

La identificación de diseños experimentales validados te ahorrará errores costosos. Descubrirás, por ejemplo, que para tu tipo de problema el diseño factorial completo sería prohibitivamente caro, pero un diseño factorial fraccionado da resultados igualmente confiables. O que cierta técnica de medición tiene problemas de deriva térmica que otros investigadores ya resolvieron con una calibración específica.

El análisis de protocolos existentes es especialmente valioso. Muchas revistas de ingeniería publican protocolos detallados como material suplementario. Si estudias corrosión, encontrarás protocolos estandarizados (normas ASTM, ISO) que puedes adoptar o adaptar. Para algo más novedoso, analiza cómo otros han estructurado sus procedimientos paso a paso—el nivel de detalle, las precauciones tomadas, los parámetros registrados.

Identifica el gap de conocimiento que tu experimento cubrirá. Este es tu valor agregado, la razón por la que tu TFG merece existir. Quizás existan estudios en tu área pero solo a escala de laboratorio—tú trabajarás a escala piloto. O tal vez la literatura reporta datos para un rango de temperaturas de 20-40°C, y tu aplicación requiere explorar 50-80°C. O los estudios previos usaron técnicas de medición costosas, y tú propones una alternativa de bajo coste.

Para esta fase, las bases de datos recomendadas son: IEEE Xplore (indispensable para ingenierías eléctricas, electrónicas y computación), ScienceDirect (cobertura amplia, excelente para mecánica, química, materiales), Scopus (mayor base de datos multidisciplinar, útil para análisis bibliométrico), Web of Science (más selectiva, para artículos de alto impacto), y Google Scholar (como complemento para encontrar tesis, informes técnicos y literatura gris).

Un truco profesional: cuando encuentres un artículo clave en tu tema, revisa qué artículos cita (referencias hacia atrás) y qué artículos lo citan a él (referencias hacia adelante usando “citado por” en Google Scholar o Scopus). Esto te lleva rápidamente al núcleo de literatura relevante sin perderte en búsquedas infinitas.

PASO 3: Formulación de hipótesis y variables

Ahora traducimos nuestras preguntas de investigación en hipótesis comprobables y definimos con precisión milimétrica qué vamos a manipular y qué vamos a medir. Este paso separa a los aficionados de los profesionales.

Para redactar hipótesis nulas y alternativas, la estructura es simple pero debe ser rigurosa. La hipótesis nula (H₀) siempre establece “no hay efecto” o “no hay diferencia”. Ejemplo: “H₀: El uso de aleación B no modifica significativamente la resistencia a tracción comparado con aleación A (p > 0.05)”. La hipótesis alternativa (H₁) propone lo contrario: “H₁: El uso de aleación B incrementa la resistencia a tracción en al menos 50 MPa respecto a aleación A (p ≤ 0.05)”.

Observa que incluí el nivel de significancia estadística (p-valor) y la magnitud del efecto esperado. Esto convierte una declaración vaga en una afirmación comprobable matemáticamente. Tu análisis estadístico posterior simplemente determinará si los datos te permiten rechazar H₀ a favor de H₁.

La identificación y operacionalización de variables requiere desglosar cada variable en componentes medibles. Veamos los tipos:

Variables independientes (factores manipulados): Son las que tú cambias sistemáticamente. Cada una debe tener unidades claras y niveles específicos. Ejemplo: “Temperatura de sinterización (Variable Independiente 1): tres niveles → 1200°C, 1350°C, 1500°C” y “Tiempo de sinterización (Variable Independiente 2): dos niveles → 2h, 4h”. Esto define un diseño factorial 3×2 con 6 tratamientos.

Variables dependientes (resultados medidos): Son las respuestas que observas. Deben ser cuantificables y medibles con instrumentos específicos. Ejemplo: “Densidad aparente (g/cm³), medida mediante método de Arquímedes con balanza de precisión ±0.001g” o “Rugosidad superficial (Ra en μm), determinada con rugosímetro portátil Mitutoyo SJ-210”.

Variables de control: Son factores que podrían influir en los resultados pero que mantienes constantes para aislar el efecto de tus variables independientes. Ejemplo en un ensayo de materiales: “Humedad relativa mantenida en 45±5%, velocidad de carga constante a 5 mm/min, muestras del mismo lote de materia prima”. Registrar estas es crucial para reproducibilidad.

Variables extrañas y cómo neutralizarlas: Son factores no controlados que pueden sesgar resultados. Ejemplos: variación en habilidad del operador (solución: automatizar o usar siempre el mismo operador), fluctuaciones de voltaje de red (solución: usar regulador de voltaje), desgaste progresivo de herramientas (solución: reemplazar periódicamente o distribuir aleatoriamente entre tratamientos).

Plantilla descargable: Matriz de variables con columnas: Nombre de variable, Tipo (independiente/dependiente/control), Unidades, Rango/niveles, Instrumento de medición, Precisión del instrumento, Método de control/neutralización. Esta matriz es oro puro para tu documentación y será adorada por tu tribunal.

Ejemplos por especialidad: En Ingeniería Industrial, variables típicas son tiempo de ciclo, tasa de defectos, productividad. Para Telecomunicaciones: ancho de banda, relación señal-ruido, tasa de error de bit. En Electrónica: ganancia, impedancia, voltaje umbral. Para Mecánica: esfuerzo, deformación, coeficiente de fricción. En Química: conversión, selectividad, rendimiento.

PASO 4: Selección del diseño experimental apropiado

Aquí es donde la magia (o la pesadilla) sucede. Elegir el diseño experimental correcto puede multiplicar por diez la eficiencia de tu TFG, mientras que elegir el incorrecto te condenará a meses de trabajo con datos poco concluyentes. Pero tranquilo, vamos a desglosar cada opción.

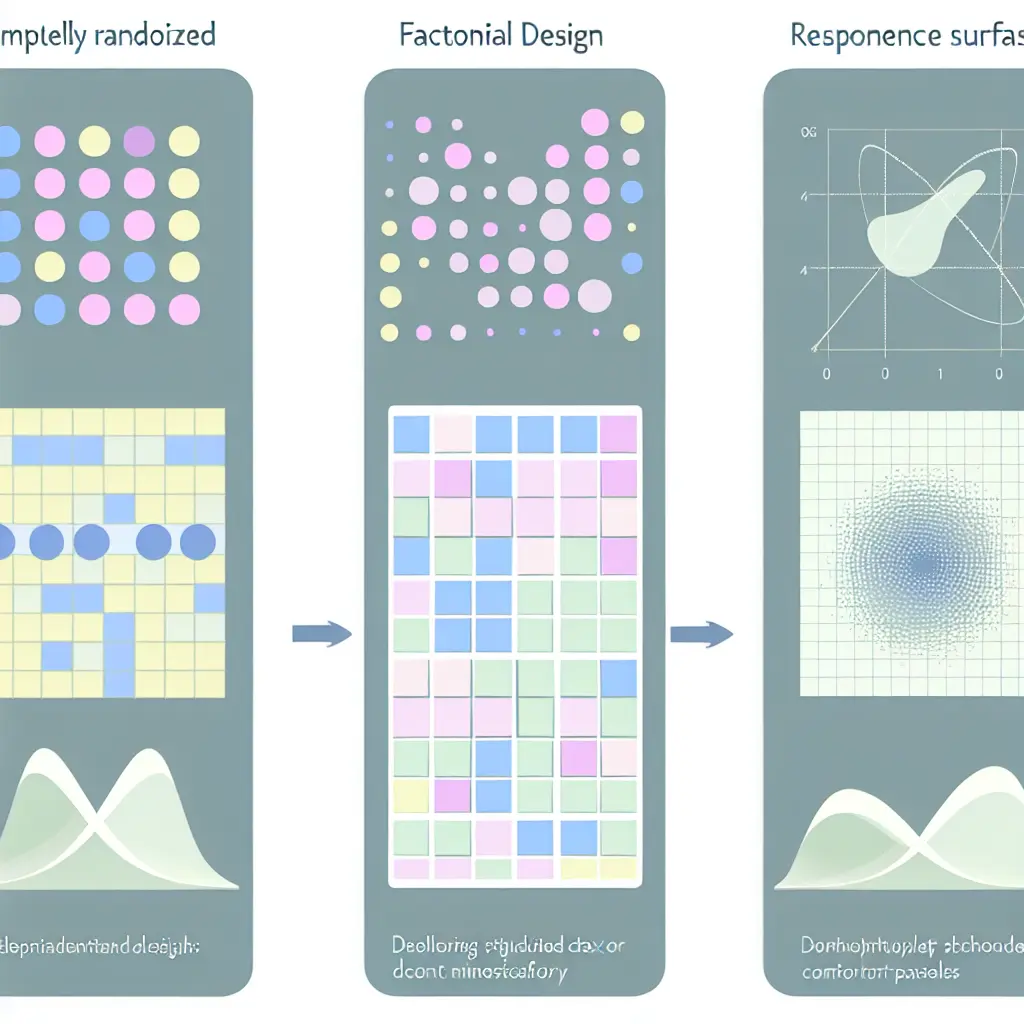

Empecemos con los tipos de diseño experimental más comunes en ingeniería:

Diseño completamente aleatorizado (DCA): El más simple. Todos los tratamientos se asignan aleatoriamente a las unidades experimentales. Perfecto cuando tienes condiciones homogéneas y no hay fuentes de variación sistemática. Ejemplo: pruebas de resistencia donde todas las muestras son del mismo lote y se prueban en la misma máquina en condiciones idénticas. Ventaja: análisis estadístico directo (ANOVA de un factor). Limitación: sensible a heterogeneidad no controlada.

Diseño de bloques aleatorizados: Úsalo cuando sospechas que existe una fuente de variación que no puedes eliminar pero sí identificar. Si tus experimentos se realizan a lo largo de varias semanas, “semana” puede ser un bloque. O si usas múltiples lotes de materia prima, “lote” es tu bloque. Dentro de cada bloque, aleatoriza los tratamientos. Esto separa estadísticamente la variabilidad debida a bloques de la debida a tratamientos—oro puro para aumentar potencia estadística.

Diseño factorial (2^k, 3^k): El rey de los diseños en ingeniería. Estudias k factores simultáneamente, cada uno en 2 niveles (diseño 2^k) o 3 niveles (3^k). Un diseño 2³ investiga 3 factores en 8 combinaciones—muchísimo más eficiente que estudiar cada factor por separado. Además, revela interacciones: casos donde el efecto de un factor depende del nivel de otro. Box, Hunter y Hunter (2005) argumentan que ignorar interacciones es uno de los errores más graves en experimentación—y el diseño factorial las captura elegantemente.

Diseño factorial fraccionado: Cuando un diseño factorial completo requiere demasiados experimentos (un 2⁶ = 64 corridas podría ser inviable), un diseño fraccionado estudia una fracción cuidadosamente seleccionada que te da la información más valiosa. Un diseño 2^(6-2) requiere solo 16 experimentos pero aún captura efectos principales e interacciones de primer orden. El precio: confundes algunos efectos (aliasing), pero con buena planificación esto es aceptable.

Diseño de superficie de respuesta (RSM): Para optimización. Usas diseños tipo compuesto central o Box-Behnken que exploran el espacio experimental de forma que puedas ajustar una ecuación (típicamente polinómica de segundo orden) que modela la respuesta. Luego, matemáticamente encuentras el óptimo. Extremadamente popular en optimización de procesos químicos, formulaciones, parámetros de manufactura. La belleza es que puedes visualizar la superficie 3D y ver gráficamente dónde está el punto óptimo.

Diseño Taguchi: Enfoque robusto que busca configuraciones que funcionen bien incluso bajo variación. Usa arrays ortogonales para estudiar muchos factores eficientemente y distingue entre factores de control (que tú ajustas) y factores de ruido (no controlables). Popular en ingeniería de calidad.

Leave a Reply